品種改良学

品種改良学 野生の白鮒(シロフナ)の謎に迫る|白色変異種

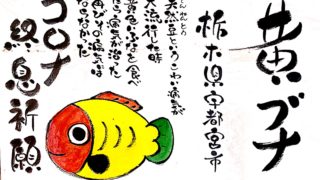

ヒブナの希少性と金魚の見分け方 ヒブナ(緋鮒)とは、一般的に体色変異を行っているフナを指します。 基本的は名前の通り「緋色」をしている個体を指しますが、黄色や青色、そして今回のテーマのような白色をしている個体も「ヒブナ」と総称することが多い...

品種改良学

品種改良学  まとめ記事

まとめ記事  水産学

水産学  水産学

水産学  水産学

水産学  研究室

研究室  研究室

研究室  水族館

水族館  研究室

研究室  研究室

研究室